Le navi di Nemi

Le navi di Nemi di Marina e Massimo

Medici

Per gentile concessione di Controluce

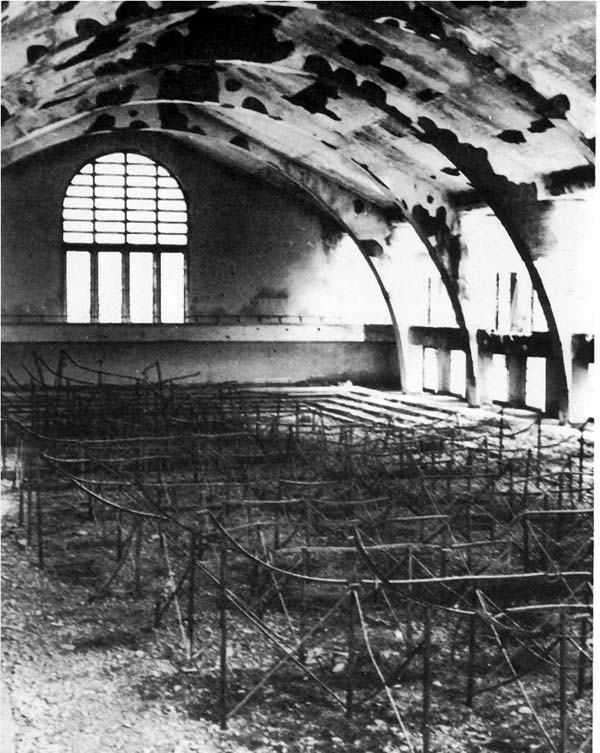

Che strano destino quello delle due navi romane:

per poco tempo hanno galleggiato sul lago di Nemi. Per due millenni hanno

dormito in fondo al lago e, se vi fossero rimaste ancora per qualche anno,

non sarebbero state divorate dalle fiamme.

Nessun autore dell’antica Roma ne ha mai parlato.

Se ne conosceva (anzi se ne supponeva) l’esistenza solo perché

i pescatori, già dal Medioevo, di tanto in tanto, oltre ai pesci,

portavano alla superficie numerosi reperti archeologici che provavano

come qualcosa d’antico e di bello giacesse in fondo al lago. Ma di

che cosa si trattasse esattamente nessuno lo sapeva; così la fantasia

poteva correre a briglia sciolta; e si cominciò a pensare, a sperare

in tesori nascosti, mentre ogni volta che le reti strappavano dal fondo

qualche cosa era la prova che… qualcosa vi fosse.

Passarono i secoli e di tanto in tanto qualcuno provava a carpire, alle

acque, il loro segreto; ma i tentativi erano volti solo ad assicurarsi

cimeli e a strappare quelle opere d’arte che potevano impigliarsi

nelle reti, senza quindi quello spirito di ricerca scientifica che deve

caratterizzare una campagna di recupero archeologico.

Peraltro va detto che nei secoli passati non esisteva quello spirito,

ma solo l’iniziativa dei singoli che, nella più completa libertà

d’azione e senza nessun controllo da parte dello Stato, potevano

prelevare (ma sarebbe meglio dire saccheggiare) tutto ciò che apparteneva

al passato. Questo, che a noi moderni sembra assurdo, è accaduto

non solo in tutto il Medioevo, ma in tempi quasi contemporanei. Basti

pensare che i Papi, molte volte, smantellavano meravigliose opere dell’antica

Roma per farne mattoni.

Lo stesso Colosseo, il più grande monumento di Roma, non sfuggì

a questa sorte. Gli furono tolti i marmi che ne ricoprivano le pareti,

e oggi possiamo ammirare solo i fori in cui erano inseriti i loro supporti.

Se ne cominciò la demolizione per costruire, con le sue pietre,

altri monumenti e chiese che potessero sostituirsi a quelle erette in

onore degli dèi "falsi e bugiardi".

E pensare che Roma, nella sua grandezza, accoglieva e onorava tutti gli

dèi che erano venerati dai popoli con i quali veniva in contatto.

Basti menzionare il Pantheon nel quale ogni divinità aveva il suo

altare. Ma Roma era grande; abbracciava col suo spirito tutto il mondo

allora conosciuto e il suo orizzonte era degno del suo spirito. Questo

breve tuffo nei secoli passati che non si curavano dell’antica grandezza

di Roma, è stato necessario per sottolineare come, per tanto tempo,

delle Navi di Nemi non ci si fosse occupati per nulla.

Ad onor del vero, va anche detto che non c’erano, allora, i mezzi

tecnici per raggiungere quelle imbarcazioni che riposavano sul fondo del

lago. Qualche raro tentativo si fece, anche se non si aveva la certezza

di cosa vi fosse esattamente nelle profondità delle acque, mentre

i racconti delle genti che vivevano intorno a quello specchio d’acqua

continuavano a mantener vivo l’interesse sui segreti custoditi dal

lago.

E venne il tempo in cui alcuni spiriti colti e amanti dell’arte

ascoltarono con interesse quei racconti, esaminarono con attenzione gli

oggetti che tornavano alla luce del sole dopo tanti secoli d’oblio

e si adoperarono a restituire a tale luce quelli che ne erano privi. Nelle

prossime pagine parleremo del motivo per il quale quelle navi furono costruite,

dell’uso che se ne fece e di chi le volle. Del perché, dopo

pochi anni, andarono perdute e di cosa vi fosse su di loro e perché

fossero collegate al santuario di Diana Nemorense.

Dei tentativi di recupero che furono fatti nei secoli da eminenti personaggi

fino a quello definitivo, raggiunto con mezzi d’avanguardia, e seguito

purtroppo, a brevissimo tempo, dalla loro distruzione. Esaminando quei

ritrovati tecnici connessi all’arte nautica che, conosciuti dai romani,

dimenticati per tutto il Medioevo, riscoperti ai nostri tempi e usati

con orgoglio dalle marine moderne, ci si avvede come già facessero

parte del bagaglio culturale e tecnico di Roma.

Parleremo delle moderne àncore di duemila anni fa; delle piattaforme

rotanti su cuscinetti a sfere conosciute e usate, poi dimenticate e…

riscoperte; della tecnica nella costruzione dello scafo, del suo calafataggio

ottenuto usando speciali materiali tipici delle navi marine e adoperati

per le navi lacustri che hanno esigenze diverse. Diremo dei diversi tipi

di chiodi e della particolare tecnica del loro uso marinaro. Per ultimo,

del Museo delle Navi, di ciò che contiene, di quello che è

stato portato altrove in vari musei e anche in case patrizie; e ancora

di quello che ci si sta proponendo di fare per trasmettere alle future

generazioni la nozione e il ricordo degli sforzi che sono stati fatti

nel recupero che fu definito l’avventura archeologica più

entusiasmante di tutti i tempi. Sappiamo che nessun autore classico

ha parlato delle navi, ma già nell’alto Medioevo gli abitanti

di Nemi sapevano dell’esistenza di qualcosa di molto particolare

nelle acque del lago. Un’antica città sommersa? Tesori? Ricchezze?

Solo quando iniziarono precise ricerche, a partire dal XV secolo, si capì

che si trattava di imbarcazioni. Due navi antichissime cominciarono

allora lentamente ad avvicinarsi, ancora avvolte nelle nebbie dei secoli.

Se ne scorgevano appena i contorni che grondavano d’acqua e di storia.

I ponti, deserti, erano affollati di fantasmi. Ora noi moderni possiamo

rispondere finalmente alla prima domanda: chi le volle? Si sono fatte

mille ipotesi su chi potesse essere il personaggio, certamente ricco e

potente, che ne ordinò la costruzione. Si fecero vari nomi, ma

la certezza si raggiunse solo quando, fra i numerosi reperti che si trassero

dalle acque, comparvero le così dette fistulae acquariae.

Sono esse delle grosse tubazioni in piombo che facevano parte di un impianto

idraulico alla portata delle possibilità economiche di persone

particolarmente ricche e potenti. Portavano l’acqua corrente sino

all’interno dei loro palazzi. Convogliandola, poi, in altre fistule

plumbee, veniva utilizzata come acqua potabile e per alimentare le fontane

che abbellivano le case dei romani doviziosi. Questi tubi erano ricavati

da lastre rettangolari di piombo saldato longitudinalmente e si era soliti

stampigliare su di essi il nome del proprietario, spesso il nome del "liberto

idraulico" e a volte il numero progressivo. Fu così che

si risalì all’identità di chi le volle: l’imperatore

Caligola. Egli non desiderò due navi qualsiasi, ma con una particolarità

peculiare: dovevano essere portatrici di costruzioni di tipo terrestre,

con terme e templi coperti da tegole in terracotta oppure in bronzo ricoperte

da una patina d’oro. E poi colonne di varia grandezza e foggia, pavimenti

in mosaico, statue e altre opere in bronzo finemente lavorato, e ancora

statue, protomi leonine, ghiere per i timoni e tante, tante cose ancora…

Fra queste, come abbiamo visto, anche le fistule plumbee che assicuravano

il rifornimento idrico, partendo dalle rive del lago e arrivando fino

alle navi, a tutte le numerose persone che si accompagnavano all’imperatore

su quelle: ospiti illustri, dignitari, musici, soldati, amici e…

nemici, vista la fine che fecero Caligola e le sue navi. Ma chi avrebbe

mai desiderato due navi per innalzarci sopra costruzioni di tipo terrestre?

E per farci cosa, visto che grandi e lunghi viaggi non se ne possono fare

in un piccolo lago come quello di Nemi? Insomma. Caligola, chi era

costui? Cominciamo dal nome, anzi dal soprannome. Lo chiamarono così

i legionari romani con i quali visse per lunghi anni fin da bambino, seguendo

il padre nelle guerre contro i Germani. Lo chiamarono così perché

Caio Giulio (era questo il suo nome) soleva portare le calzature militari

dette caligae; il suo soprannome voleva quindi dire "piccola

scarpa". Nacque ad Anzio nel 12 d.C. L’imperatore Tiberio,

successore di Augusto, lo adottò come nipote e lo designò

suo erede. Il Senato accettò di buon grado la sua candidatura e

lo elesse imperatore nell’anno 37, quando aveva solo 25 anni ed era

un giovane che sembrava pieno di energia e di spirito intraprendente.

Ma c’era una ragione per cui i senatori lo elessero volentieri: speravano

che avrebbe interrotto la politica di Tiberio che aveva cercato di mettere

da parte il Senato nella conduzione dello Stato. Egli deluse queste aspettative

e, forse, furono proprio i senatori che descrissero e fecero descrivere

il principato di Caligola come una lunga, unica, continua pazzia, che

si sarebbe manifestata attraverso manie di assolutismo e di persecuzione.

Passò alla storia come un uomo che infierì sui propri parenti,

fece uccidere grandi dignitari dell’impero, volle farsi adorare come

dio, compì stranezze e crudeltà di ogni genere e, infine,

nominò senatore il proprio cavallo! Inoltre fu sospettato di avere

rapporti incestuosi con sua sorella Drusilla, che divinizzò dopo

la morte. Avrebbe voluto erigere una sua statua nel Tempio di Gerusalemme,

ma incontrò forti opposizioni e dovette desistere dal proposito.

Fu responsabile di gravi disordini tra gli Ebrei ad Alessandria e in Giudea.

Tutto questo non gli impediva di coltivare uno sfrenato amore per il lusso

e di creare, intorno alla sua persona divinizzata, una fastosissima corte

da monarca orientale. Invero ci fu anche del buono: appena nominato

imperatore, limitò, continuando la politica di Tiberio, i poteri

del Senato e si appoggiò al popolo, al quale ridusse le imposte,

fece elargizioni e concesse amnistie, e restituì l’antica

autorità ai Comizi centuriati e ai tribuni. Volle, cioè,

che i Romani si riappropriassero di quegli strumenti amministrativi del

passato gestiti direttamente dal popolo, che avevano fatto grande Roma

attraverso, appunto, l’esercizio del potere da parte dei cittadini.

Ma questi orientamenti furono solo iniziali, poiché Caligola

mirò alla deificazione dell’imperatore da vivo, pretese quindi

onori divini e aumentò ancor di più il fasto della sua corte.

Detto questo, forse, riusciremo a comprendere il perché delle due

navi. Lo sfarzo esagerato in cui viveva però costava molto

e Caligola fu costretto a imporre nuovi tributi per far fronte alle spese.

In tal modo, come era prevedibile, perse il favore del popolo. Inoltre

il suo potere e la sua autorità diminuirono in conseguenza di due

spedizioni militari particolarmente infruttuose: una in Britannia e l’altra

in Germania. Divenne molto sospettoso e inutilmente crudele, finché,

anche a causa della sua dissolutezza, fu ucciso in una congiura di senatori

e cavalieri organizzata dal tribuno Cassio Cherea. Era il 24 gennaio dell’anno

41 e con lui, nel palazzo, trovarono la morte la sua quarta moglie e la

sua unica figlia. V’era una consuetudine nel mondo antico romano:

la damnatio memoriae, cioè la distruzione di ciò

che una persona, particolarmente odiata, aveva fatto in vita. Essa faceva

parte delle pene che colpivano la maiestas e prevedeva che il praenomen

del condannato non si tramandasse in seno alla sua famiglia, che le sue

immagini venissero distrutte e il suo nome cancellato dalle iscrizioni.

Anche Nerone e Didio Giuliano vennero chiamati hostes, cioè

nemici, e condannati dal Senato. In altri casi, invece, i senatori votarono

una damnatio memoriae postuma che comprendeva anche la rescissio

actorum. Roma, grande e terribile: come le sue leggi! Esse sapevano

trasformare un nemico vinto in uno schiavo; uno schiavo, se uomo di valore,

in liberto; un liberto, se uomo di cultura, in precettore; un generale,

se valoroso, in imperatore, come accadde a Diocleziano, che era addirittura

figlio di un liberto. L’Urbe sapeva, quindi, innalzare alle supreme

vette dello Stato un cittadino fino a farne un dio, se meritevole, ma

sapeva anche precipitarlo nell’abisso del nulla. Nel caso della damnatio

memoriae le leggi di Roma tendevano a cancellare addirittura lo stesso

nome e financo il ricordo d’un cattivo cittadino. E se esse lo colpivano

quando era ancora vivo, venivano a creare, dal punto di vista giuridico,

una sorta di morte civile. Era quello che il Romano antico temeva

di più d’ogni cosa: non fare più parte dell’Urbe,

pur essendo ancora vivo. Non poter più dire: "Noli me tangere,

civis romanus sum" e incutere, con queste parole, un immenso

rispetto e timore intorno a sé. Era come la morte; era più

della morte. Le due navi di Nemi erano state volute da Caligola, e

quando questi fu ucciso, nell’anno 41, furono affondate con tutto

quello che contenevano. Il lago inghiottì un’opera unica

e lussuosa che giacque per due millenni sul fondo. Nessuno mai ne scrisse

una parola, e su di esse scese l’oblio. Solo qualche pescatore, di

tanto in tanto, traendo dalle acque le reti, strappava dall’abisso

e riportava alla luce qualcosa che sembrava appartenere a un altro mondo

lontano. Ne nacque una leggenda.

I primi due tentativi di recupero

Abbiamo scoperto colui che volle due navi nel lago di Nemi. L’uso

che Caligola ne fece, però, dobbiamo desumerlo studiando il personaggio,

osservando attentamente come erano costruite e cosa vi fosse sopra le

due navi; quali reperti tornarono alla luce ed a che cosa potessero servire;

quali riti e credenze religiose vi fossero all’epoca. Tutto questo

poiché mancano completamente scritti di storici, canti di poeti

o libri di scrittori classici che parlino dell’argomento. Dell’Imperatore

abbiamo già parlato nel capitolo precedente: della sua personalità,

delle sue manie di assolutismo, delle stranezze e crudeltà che

ci tramanda la storia. Continuiamo, allora, con i tentativi di recupero

che si fecero nei secoli passati. Così, attraverso lo studio dei

reperti che si riuscì più o meno maldestramente a strappare

al lago, fino al recupero completo delle due imbarcazioni, potremo, forse,

risalire al pensiero di Caligola come si farebbe con i pezzi di un mosaico

che si volessero rimettere al loro posto, gli uni accanto agli altri,

per ottenere di nuovo l’intera opera d’arte. Il primo di

questi tentativi lo dobbiamo al cardinale Prospero Colonna nell’anno

1446. Questo prelato, signore delle terre di Nemi e del lago, uomo di

vasta erudizione e, come tutti gli studiosi del tempo, entusiasta di quanto

poteva riferirsi alle glorie di Roma antica, avuta cognizione delle voci

dell’esistenza delle navi, volle tentare di riportarle a galla. Nonostante

non si fosse ancora in possesso di mezzi tecnici idonei al recupero di

navi affondate, affidò il difficile compito a Leon Battista Alberti.

Questi non solo aveva giusta fama come umanista e letterato, ma era anche

considerato fra i più esperti ingegneri idraulici del suo tempo.

A Leon Battista Alberti Roma deve essere particolarmente grata per aver

sapientemente restaurato e riattivato, per ordine di Nicolò V°,

l’acquedotto detto dell’Acqua Virgo e di Trevi. Ma parlare dell’Alberti

senza fare almeno un accenno all’attività multiforme del massimo

esponente della cultura umanistica è impossibile. Con lui l’arte

diventa l’asse del nuovo sistema culturale e assume valore di dottrina

autonoma ed egemone, ponendosi come concezione del mondo. I suoi tre trattati

della pittura, della scultura e dell’architettura costituiscono una

completa teoria dell’arte. Quanto all’architettura, egli è

il primo architetto che valuti, anche dal punto di vista psicologico,

il trapasso emozionale dalla luminosità e dalla concretezza volumetrica

dell’esterno alla penombra ed alla cavità dell’interno.

Tra gli altri capolavori, progetta una facciata anche per la chiesa gotica

di Santa Maria Novella; ma non dobbiamo dimenticare il Palazzo Rucellai

a Firenze. Fissa, in questo caso, il tipo del palazzo signorile che, come

dichiara nel "Trattato", deve imporsi più con il prestigio

intellettuale delle proporzioni che con l’ostentazione del fasto

e della forza. Per Mantova l’Alberti progetta le chiese di S.Sebastiano

e di S.Andrea. Questi era l’artista a cui il cardinale Colonna affidò

l’arduo incarico. Le operazioni di recupero delle navi ebbero

inizio e furono descritte da Flavio Biondo da Forlì, altro dotto

umanista, storico, segretario di quattro pontefici, autore di una "Storia

d’Italia del Medioevo" e di una "Italia illustrata"

nella quale, appunto, ritroviamo il resoconto delle operazioni dell’Alberti.

È da rilevare che, con curioso epiteto, le navi vengono chiamate

"annegate". Come s’è detto in quel tempo non si

disponeva di adeguati mezzi tecnici atti alla bisogna, e Leon Battista

Alberti chiamò alcuni valenti nuotatori genovesi, i famosi marangoni,

che oltre ad essere esperti del nuoto, dovevano avere una buona dose di

coraggio. Dico questo perché, senza le maschere da sub moderne,

cioè immergendosi con l’acqua che tocca direttamente il bulbo

oculare, si ha una sensazione di effetto nebbia. Tale effetto non fa percepire

con nitidezza l’ambiente circostante ed andando sempre più

a fondo si ha l’impressione, mancando quasi del tutto la visibilità,

di penetrare in un ambiente ostile senza sapere cosa c’è dopo.

Ora, i marangoni, andando sotto senza maschera, naturalmente in

apnea, vedendo poco e niente né lateralmente, né soprattutto

al di sotto, si avvicinavano ad una "cosa" ancora non conosciuta,

misteriosa e forse ostile, piena di storia e di antiche leggende…

dovevano avere certo un bel coraggio. Essi raggiunsero e, per quanto fu

loro possibile, esplorarono la nave più vicina alla riva che era

adagiata sul fondo del lago e ne riferirono la distanza e la profondità.

Si costruì una piattaforma galleggiante e con delle corde munite

di ganci, si tentò di tirare la nave a riva. Si riuscì invece

solo a strappare un pezzo dell’imbarcazione, e insomma il risultato

fu semplicemente disastroso: non solo la nave nel suo insieme non si mosse

ma, privata di una parte importante della sua struttura, fu seriamente

danneggiata. Tuttavia molti personaggi della Corte di Roma che seguivano

i lavori dalla riva del lago si affollarono ad ammirare quel frammento

dell’antica Roma che tornava alla luce del sole. Poi fu portato trionfalmente

nell’Urbe perché fosse ammirato da Nicolò V°,

valoroso promotore del Rinascimento umanistico. Passati alcuni anni, però,

non si ebbe più notizia di che fine avesse fatto il reperto; tuttavia

questo episodio ebbe il merito di accendere il fuoco del desiderio di

ricerca e di studio. Il secondo tentativo, non meno rovinoso del precedente,

lo dobbiamo a Francesco De Marchi nel 1535. È passato quasi un

secolo. Il tentativo è documentato da un resoconto sulla nave più

tecnicamente preciso. Il De Marchi, che era allo speciale servizio di

Alessandro de’ Medici, Duca di Toscana, oltre ad essere un erudito

aveva fama di essere un celebre architetto meccanico specialmente dedito

ad opere di carattere militare. Era autore di un trattato di "Architettura

militare", nel quale è data ampia notizia del suo tentativo.

Contrariamente a chi lo aveva preceduto non delega ad altri l’esplorazione

del lago, ma si immerge personalmente varie volte avvalendosi di una specie

di "campana" inventata da Guglielmo di Lorena, che partecipa

anch’egli alle immersioni. Come si vede non è passato del

tutto un secolo e già c’è un notevole progresso…

di mezzi tecnici subacquei: dalle braccia dei nuotatori ad una campana

per l’esplorazione sott’acqua. De Marchi stesso ce lo descrive

in un suo scritto. L’istrumento era fatto di legno ed aveva

la forma di una campana le cui parti erano tenute l’una stretta all’altra

per mezzo di alcuni cerchi di ferro. Avevano un tondo di vetro sul davanti

per vedere di fuori, mentre l’esploratore poteva entrarvi fino alla

metà del corpo avendo braccia e gambe libere. L’aria poteva

entrare nella campana e probabilmente poteva uscirne, ma per mezzo di

un altro tubo. In ogni caso l’esatta tecnica del ricambio dell’aria

non si conosce, anzi, Guglielmo di Lorena fece giurare al De Marchi che

mai avrebbe descritto quale fosse il marchingegno che permetteva tale

ricambio. Entrambi mantennero il segreto e nulla si sa di più sull’argomento.

Dell’impenetrabile Mastro Guglielmo, il De Marchi ci ha lasciato

questo curioso ritratto: "Era homo di grandissima barba e folta

e li passava la cintura mezzo palmo e se ne faceva le trezze intorno al

capo, ma era homo di grande ingegno". Il resoconto dell’allora

trentunenne esploratore prosegue, e ci narra che il giorno 15 luglio 1535

si immerse nelle acque del lago. La luce, data la profondità, era

scarsa e la visibilità non era molta a causa della poca trasparenza

delle acque. Si era denudato dalla cintola in giù poiché

temeva che i panni si sarebbero potuti impigliare in qualche roccia rendendogli

difficile, o addirittura impossibile, il ritorno in superficie. Attraverso

quel vetro, tutto ciò che vedeva gli sembrava molto più

grande, anche i pesci latterini, che invece sono molto piccoli. Ebbe,

forse, quel tuffo al cuore che prende tutti i subacquei moderni alla prima

immersione: i pesci appaiono grandissimi… molto più di quanto

lo siano fuori dall’acqua. Cominciò ad osservare la nave più

vicina alla riva, che era anche quella che giaceva a minor profondità.

Si spostava lentamente sott’acqua camminando sullo scafo, e poté

vedere che era molto grande. La lunghezza secondo la sua valutazione era

di sessantaquattro metri e la larghezza di venti. Una nave molto grande,

sia per i tempi che per il sito dove si trovava. Il legno, protetto dal

fango, era ben conservato anche se aveva quasi duemila anni. Era coperta

parzialmente dalla melma del lago, si intravedeva la ruota e parte della

poppa, si intravedevano gli scalmi; molti erano i danni provocati dai

tentativi di recupero precedenti. L’unica nota vivace di quest’avventura

è che i latterini che popolano il lago, poiché l’esploratore,

come abbiamo detto, si era immerso nudo al di sotto della cintola, gli

andavano a mordicchiare in quelle parti del corpo che ognuno può

comprendere, nonostante il De Marchi cercasse di allontanarli con le mani.

Ma sentiamo le sue stesse parole: "... mi cingevano intorno dove

io ero senza braghe e mi andavano a piccare e io con le mani li dava,

ma non curavano nulla, come quelli che erano in casa loro". Corse

quindi ai ripari; si mise i calzoni e dopo essersi rituffato più

volte cercò di cingere la nave con fasce e cordami, nella speranza,

con lo sforzo di molti argani, di poterla strappare dal fango e riportarla

in superficie. Tutto fu inutile. Le corde si ruppero; quanto a lui, lo

sforzo gli provocò un’emorragia dalla bocca e dal naso finché,

risalito in superficie, si accorse che il suo giubbone bianco era tutto

rosso di sangue. L’avventura era finita nonostante la volontà

e il coraggio. E di questo si trattava e noi moderni, per rendercene conto

appieno, dobbiamo immaginarci uomini del secolo XVI, ancora all’inizio

delle grandi scoperte scientifiche, illuminati solo dalla luce del Rinascimento,

rischiararsi di quello ed inoltrarsi verso il buio dell’ignoto. Era

pari, quell’avventura, alle esplorazioni dello spazio che furono

effettuate secoli e secoli dopo. In quella, come queste, l’uomo si

lanciava in un elemento che non era il suo, vincendo la propria legittima

paura dell’ignoto, tagliandosi dietro di sé molte delle possibilità

di rientro in caso che l’esplorazione fallisse

Il terzo tentativo di recupero.

Dai primi due tentativi di recupero delle navi passarono

quasi tre secoli prima che qualcun altro ne tentasse un terzo. E fu una

vera fortuna, visti gli scarsi mezzi tecnici usati fino ad allora ed ancora

i soli ad essere a disposizione - salvo una lodevole buona volontà

che, però, non poteva certamente sostituirli. In ogni caso

quel gran darsi da fare intorno, sopra e sotto il lago di Nemi aveva risvegliato

l’interesse dei ceti più colti del tempo, che furono vieppiù

invogliati al recupero delle navi, a quello che v’era sopra e a quello

che si supponeva vi fosse dentro. Si era sicuri, ormai, che si trattasse

di due imbarcazioni. Si era certi che vi fossero sopra delle costruzioni

di tipo terrestre, come edifici, colonne, statue, addirittura pareti e

pavimenti in marmo pregiato e mosaici finemente lavorati. Così

la fantasia riprese a correre favoleggiando di tesori sommersi, di monete

d’oro e di monili preziosi. Se la parte più dotta della

popolazione di quei tempi pensava di riscoprire un po’ della storia

romana, quella meno dotta pensò di recuperare la parte più...

preziosa, se ve ne fosse. Così i pescatori del lago, che ormai

avevano visto qual era il luogo esatto dove erano sommerse le navi ed

avevano visto che non era impossibile raggiungerle, superate tutte le

paure, cominciarono, anzi continuarono con più lena di prima la

loro spoliazione. Questa fu documentata anche dalla cronaca di Padre Casimiro

che ne parla nelle sue "Memorie sui conventi francescani" nella

seconda metà del Settecento. Il religioso dice di legnami, grossi

chiodi di rame, lamiere di piombo, tegole di rame, cose tutte che sono

continuamente strappate alle navi, che subiscono così più

danni dalle rapine degli uomini che dalle ingiurie del tempo. Tuttavia,

pur essendo uomo colto, il Padre Casimiro incorre in grosse inesattezze,

alimentate probabilmente sia da tutte le dicerie e racconti fantasiosi

che si facevano sull’argomento, sia anche dal desiderio e dal piacere

di fare asserzioni più o meno dotte sebbene in mancanza di elementi

certi. Ma facciamo parlare l’autore stesso delle memorie:"Nel

mezzo del lago l’Imperatore Tiberio edificò un palazzo, cui

servivano di fondamento due navi gettate nel fondo dell’acqua, non

altrimenti di quello che facessero nel secolo XV° il Conte Borso

di Ferrara sul Po, Ludovico di Mantova sul Mincio ed i Principi Elettori

sul Reno, come narra Pio II° (Silvio Enea Piccolomini) nei suoi Commentarii".

Finalmente, nel settembre 1827, si tenta per la terza volta l’impresa

del recupero delle navi. Il nobile cavaliere Annesio Fusconi, dopo aver

studiato i tentativi dei suoi precursori, pensa di servirsi della "campana

di Halley" alla quale aveva apportato alcuni perfezionamenti in varie

parti, munendola, fra le nuove apparecchiature, di una pompa per l’afflusso

dell’aria al suo interno. Ne costruisce una abbastanza grande nella

quale possano prendere poste otto marangoni, quei famosi nuotatori genovesi.

Oltre a questo fa apprestare una piattaforma galleggiante, piuttosto ampia,

idonea a sostenere la campana ed a calarla in acqua mediante quattro argani.

Il cavalier Fusconi doveva essere, oltre che un uomo che si interessava

alla storia antica, anche una persona avveduta ed attenta alle relazioni

sociali. Questo si può evincere facilmente dal fatto che, dopo

aver costruito un magnifico palco ed un ponte per salirvi sopra, "vi

invitò gli spettatori più illustri ed il corpo diplomatico

oltre che tutta la nobiltà romana e forestiera che, numerosa, vi

accorse". Poiché, però, le fonti ci informano

che dell’impresa fu testimone una moltitudine innumerevole di persone,

dobbiamo arguire che anche il popolo fosse presente in gran numero a guardare

dalla riva del lago. Forse fu solo il richiamo di curiosità per

l’avvenimento mondano; ma ci piace pensare che l’interesse per

la cultura si stesse, piano piano, diffondendo presso il popolo minuto,

che certamente non era stato così cortesemente invitato. E

così il giorno dieci settembre dell’anno 1827 si diede inizio

al tentativo di recupero della nave che era più vicina alla riva:

fu immersa la campana con dentro gli otto marangoni che però, una

volta sul fondo, non poterono asportare grandi quantitativi di materiale.

Allora furono legate alcune gomene agli argani e, nella speranza di poter

strappare al lago tutta o almeno parte della nave, si avvolsero delle

cime allo scafo di quella. A forza di braccia si misero in tiro gli argani,

ma ancora una volta le corde si ruppero e l’impresa fu rimandata

anche a causa di un gran temporale sopraggiunto. Evidentemente Giove Pluvio,

piuttosto preoccupato, era intervenuto da par suo. Tuttavia era stato

portato sulla zattera abbastanza materiale del quale il Cavalier Fusconi

compilò, nelle sue Memorie, un preciso elenco: "due tondi

di pavimento uno di porfido orientale e l’altro di serpentino, pezzi

di marmo di varie qualità, smalti, mosaici, frammenti di colonne

metalliche, laterizi, chiodi, tubi di terracotta ed infine travi e tavole

di legno". Tali travi e tavole furono, ma solo in parte, utilizzati

per ricavarne bastoni, canne da fumare (cioè bocchini da sigaro)

ed ancora tabacchiere, segretini, cassettine da viaggio, libretti, ricordini

ecc..... L’impressione che ci eravamo fatti analizzando il comportamento

del cavalier Fusconi, quando apprendemmo del famoso palco mobiliare nonché

diplomatico, ci sembra ora confermata dall’utilizzo che fece delle

travi e delle tavole dell’antica romanità per ingraziarsi

la romanità del suo tempo. Ma tant’è, quando una persona

è avveduta alle relazioni sociali... Al termine del suo resoconto

il Cavaliere lamenta di non aver trovato "un ricco amatore vago

di siffatte peregrinità il quale incoraggisca il volenteroso autore

della macchina a nuovi più felici esperimenti". Serviva

evidentemente uno sponsor... Ma fortunatamente, dice uno storico, la sua

voce non viene raccolta. In ogni caso, e qui dice il contemporaneo, il

Fusconi era, con tutta evidenza, sinceramente interessato anche al proseguimento

dell’impresa del recupero delle navi. Secondo il Borghi "gran

parte degli oggetti estratti dal Fusconi furono, per consiglio dell’Accademia

di S. Luca, acquistati dall’eminentissimo cardinale Camerlengo pei

Musei Vaticani; ed i rimanenti oggetti furono conservati, per conto del

Fusconi stesso, nei magazzini di uno dei palazzi del principe Torlonia

duca di Ceri. È però notevole il fatto che, per quanto si

sia cercato, di questi oggetti null’altro si è rinvenuto se

non un frammento di trave con chiodi, de’ quali il Fusconi scrisse

che erano ‘con testa dorata’ oltre a due lunghe travi di larice,

unite da chiodi di ferro, ed alcuni tondini di porfido e di serpentino".

Il Montoni, da parte sua, raccontava che il principe don Alessandro

Torlonia mostrava con orgoglio nel suo palazzo, che occupava l’area

dell’attuale edificio delle Assicurazioni in Piazza Venezia, un gabinetto

di stile gotico, il cui pavimento era formato di tavoloni in terracotta

provenienti dalle navi nemorensi, e parecchi arredi costruiti col legname

recuperato nel 1827, come pure risulta dalla memoria citata. Di tutto

questo è fatta precisa menzione da Guido Ucelli che, con molta

esattezza, ci racconta del recupero delle navi, dei materiali ritrovati

e della tecnica di costruzione dei natanti. Dobbiamo essere grati

a quello studioso che ci ha trasmesso tutta la storia di quest’avventura

che, altrimenti, sarebbe andata persa, come perse sono le due antichissime

imbarcazioni.

Il quarto tentativo di recupero

Era molto tempo, secoli ormai, che ci si affannava, con

mezzi empirici sebbene sempre più perfezionati, a cercare di estrarre

dal Lago di Nemi quei reperti che era possibile recuperare. L’eco

di quei tentativi finalmente arrivò sia alle finestre del Ministro

della Pubblica Istruzione che a quelle dei Principi Orsini, risvegliando

l’interesse non solo di un privato, se pur nobile, come era accaduto

fino allora, ma soprattutto dei Pubblici Poteri. Si vuol sottolineare

che, a quel tempo, chiunque avesse abbastanza denaro e volesse dedicarsi

alla raccolta di cimeli del passato poteva, indisturbato, iniziare scavi

e ricerche nel proprio fondo divenendo proprietario di tutto ciò

che riusciva a trovare e disponendone poi a proprio piacimento. Il che

portò alla polverizzazione di buona parte di importantissimi reperti

della nostra storia antica che andarono ad arricchire, all’estero,

numerosi musei e raccolte private. Tuttavia è doveroso precisare

che quei personaggi, portandosi a casa loro quei tesori, non commettevano

alcuna illegalità nei nostri confronti. Si avvalevano soltanto

della carenza delle leggi italiane che nulla stabilivano sull’argomento.

È utile, a questo punto, accennare al diritto di proprietà

nei secoli passati. In epoca storica la proprietà era individuale

e si confondeva con la sovranità, nel senso che il "pater

familias" era l’unico soggetto che potesse essere titolare di

quel diritto. Dalla definizione romana dell’istituto si evince che

nell’antica Roma il cittadino libero avesse la possibilità

di usare e di disporre della cosa senza limitazione alcuna. "Usque

ad sidera, usque ad inferos" diceva l’orgoglioso quirite,

ed affermava con questo che il suo diritto di proprietà si estendeva

fino al cielo e fino agli inferi. I secoli passano e questi concetti cambiano

lentamente in conseguenza dei contatti con altri popoli, con altre civiltà,

con altri modi di concepire il diritto di proprietà. Uno sgretolamento

del concetto di proprietà si verifica nel Medioevo, ove è

soffocato da oneri ed obblighi. Ciò sia per l’influenza del

mondo germanico (in cui il nomadismo e l’economia pastorale avevano

portato ad una forma di godimento collettivo dei beni), sia per il fatto

che il concentramento della proprietà terriera in pochissime mani

costrinse i feudatari a cedere parte delle facoltà inerenti al

diritto di proprietà ad altri individui meno potenti ma più

numerosi. Il fondamento del diritto muta egli stesso: esso non è

più in funzione dell’individuo, ma della collettività.

La Costituzione Albertina, dopo avere affermato che tutte le proprietà

sono inviolabili, precisa che, quando l’interesse pubblico legalmente

accertato lo esiga, si può essere obbligati a cederle in tutto

o in parte. Il nostro codice all’art.832 dice che il proprietario

può godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro

i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dalla legge.

Questo volo rapidissimo ci è stato utile per capire come,

nei secoli, il diritto di proprietà si sia lentamente evoluto da

rapporto esclusivo e rigido tra la cosa ed il suo proprietario, a rapporto

che debba tenere conto anche degli altri consociati ed, infine, anche

dello Stato. Ogni frutto ha il suo tempo di maturazione e, piano piano,

ci siamo maturati anche noi, sebbene con un certo ritardo nei confronti

di altri popoli più solleciti a considerare i propri reperti antichi

non alla stregua di souvenirs, ma come le grandi pietre con le

quali era stata costruita la loro storia. Questa acquisita maturità

del cittadino, trainata dai ceti più colti e perciò più

sensibili, fece il miracolo di far convergere l’interesse di un principe

aperto alle romane cose con l’attenzione del Ministero della Pubblica

Istruzione. La casa Orsini varò una campagna di ricerche diretta

dall’antiquario Eliseo Borghi con il consenso di quel Ministero.

Il miracolo era avvenuto ed il dado era tratto: il pubblico ed

il privato erano, finalmente, uniti per riscoprire la storia di Roma.

Per fortuna la tecnica aveva progredito e ci si potè avvalere della

collaborazione di un provetto palombaro, che esaminò accuratamente

la nave più vicina alla riva e tornò alla superficie con

una ghiera in bronzo raffigurante la testa di un leone che stringeva,

tra le fauci, un anello. Si trattava, come fu poi identificata, della

ghiera di un timone. Era il 3 ottobre 1895 e, con legittimo orgoglio,

il Borghi disse che quella data la si sarebbe dovuta ricordare nella storia

delle ricerche archeologiche. Si divelsero dallo scafo le famose "protomi

ferine" dalla forma di teste di felino, che stringevano tra i denti

anch’esse un anello. E poi, ancora, rulli sferici (dei quali si dirà

quando parleremo della avanzatissima tecnica, che avevano i romani, in

tema di costruzioni navali), rulli cilindrici (che fanno parte anch’essi

della stessa tecnica), paglioli, cerniere, filastrini in bronzo, tubi

di piombo, ancora tegole di rame dorato, laterizi di varie forme e dimensioni,

frammenti di mosaici con abbellimenti in pasta di vetro, lamine di rame

ed altro. Il 18 novembre viene poi individuata la seconda nave,

dalla quale si recupera altro materiale, fra cui un oggetto molto strano:

la decorazione del sostegno di uno dei quattro timoni raffigurante un

avambraccio ed una mano. Se ne conoscevano poche altre di queste strane

cose. Erano simboli "apotropaici": servivano ad allontanare

le influenze magiche e maligne. Se ne trovarono a volte nei sepolcri,

ed il loro nome deriva da una parola greca che significa "allontanante".

Gli antichi credevano che dalla punta delle dita emanasse un fluido che

avesse il potere di difendere. Una manus panthea fu rinvenuta presso

Mantova. Questa mano aveva i fori per essere fissata su un’asta,

e come una bandiera precedeva un manipolo di militi quale mezzo di difesa

e simbolo allo stesso tempo. Siamo sicuri, noi moderni che siamo

andati sulla luna, che i sensi siano solo cinque? E se i popoli antichi

avessero saputo, avessero intuito che ve ne è qualcun altro? Che

dire dei guaritori che con la sola apposizione delle mani tolgono alcuni

malanni di fronte ai quali la medicina dotta ed ufficiale s’era arresa?

E gli ipnotizzatori che spingendo le mani e le dita verso gli astanti

li costringono a vedere cose che non ci sono; oppure li costringono ad

un comportamento al di fuori della loro volontà? Forse qualcosa

emana dalla punta delle dita... Il concetto credo che sia stato espresso

anche nella Cappella Sistina: il dito di Dio che trasmette l’energia

vitale all’uomo. L’uomo che con una candela in mano, sulla porta

dell’infinito, si sforza di guardare lontano, ma riesce solo ad illuminare,

a stento, la punta dei suoi piedi. Gli antichi sapevano qualcosa più

di noi? È uno dei tantissimi interrogativi che riguardano il passato.

Ma andiamo avanti. Un altro oggetto attrasse attenzione e curiosità:

la testa di una Medusa. Racconta Carlo Montani presente al ritrovamento,

"usciva dalle acque azzurre del lago, tra le braccia del palombaro

che l’aveva divelta dallo scafo affondato. La bella testa di bronzo,

grondande acqua, pareva spargere lacrime di dolore per la sua pace di

secoli inopinatamente turbata". Per quanto riguarda le strutture

navali, lo stesso Borghi scrive: "insieme con tutti gli oggetti

preziosi di sopra menzionati, fu estratta dal lago una quantità

grandiosa di legname, in gran parte costituita di bellissime travi, in

ottimo stato di conservazione. Era quello un materiale che, quanto a valore

storico, presentava un interesse forse maggiore dei singoli oggetti d’arte

riportati alla luce. Erano più di 400 metri di travi, che sarebbero

servite come parti principali nella eventuale ricostruzione di quei monumenti

e che, almeno, avrebbero rappresentato le linee fondamentali per la ricostruzione

ideale di essi. Ma quelle travi —prosegue il Borghi—

quei preziosi avanzi che il fato aveva voluto nei secoli conservare e

poi rendere alla luce, furono lasciati a marcire sotto la pioggia ed a

polverizzarsi sotto i dardi cocenti del sole, onde non resta neppure il

diritto di attribuire ai barbari atti degli abitanti del luogo se, dopo

i guasti delle intemperie, misero mani anch’essi sugli avanzi di

quelle grandi memorie per farne legna da fuoco." Per fortuna

la maggior parte del prezioso materiale recuperato dal Borghi fu acquistato

dal governo per il Museo Nazionale Romano. Tuttavia il Montani afferma

che non poco materiale, giudicato meno importante, andò perduto

nelle mani di collezionisti privati, mentre qualche cimelio di grande

importanza, come la testa di Elios, che pare trovasse posto a prua della

nave, dopo qualche tempo che il Borghi la custodiva nel retrobottega del

suo negozio di antiquario, andò persa e non si seppe mai che fine

avesse fatto. Dicono gli abitanti del luogo che una statua femminile,

forse di Diana o di Drusilla, ed altre otto statuette, dopo essere stata

nascosta in un fascio di rami, fu trasportata per un ripido sentiero e

non se ne seppe più nulla. È probabile che sia quella che

fa bella mostra di sé al British Museum. Una statuetta, questa

volta di Eros, alberga nel Museo dell’Ermitage dove, dice il Waldhauer,

pervenne dopo essere stata dapprima portata in Inghilterra. Si ricordano

pure un simpulum —un mestolo— di bronzo conservato al

Louvre ed un grande elmo monumentale conservato a Berlino. Tutto questo

saccheggio, che è durato secoli, ha finalmente termine con i recuperi

dell’antiquario Borghi. Arriverà lo Stato a difendere ed a

conservare i pezzi della nostra storia, sottraendone ai privati la disponibilità

ed avocando a sé il diritto di ricerca e di conservazione. L’unica

consolazione nei riguardi degli oggetti esposti nei musei esteri è

che sono circondati da quel rispetto e dal quel riguardo che, forse, non

hanno trovato da noi; e che la nostra storia e la nostra civiltà

parlano attraverso loro. Ambasciatori di un grande passato.

L’intervento dello

Stato

Era il 1895. Lo Stato Italiano intervenne per raggiungere un obiettivo

che oggi sembra ovvio ma che allora era una novità: la salvaguardia,

il recupero e la conservazione dei reperti antichi. Al fine, quindi, di

impedire ai privati l’ulteriore dispersione di quelle cose antiche,

il Ministro della Pubblica Istruzione, Guido Baccelli, sollecita all’Ammiraglio

Morin, Ministro della Marina, la sua collaborazione. Più precisamente

gli chiede l’intervento di un ingegnere navale e di un bravo palombaro

per effettuare un’accurata ispezione e stabilire il modo migliore

per recuperare quelle costruzioni sommerse nel lago. Interviene

così il Genio Navale, che incarica sia il Tenente Colonnello Ing.Vittorio

Malfatti che un espertissimo palombaro, il nome del quale non è

pervenuto fino a noi. Quest’ultimo, dopo molte immersioni e diligenti

accertamenti, permette all’Ing.Malfatti una serie di identificazioni,

di rilievi e di studi che questi riunisce in un interessante libro a carattere

tecnico. In questo volume l’ingegnere propone anche cosa si dovesse

fare per recuperare le navi. Egli relaziona che la prima nave dista dalla

riva circa cinquanta metri e precisa che è quella esplorata dall’Alberti,

dal De Marchi e, probabilmente, dal Fusconi. È da questa che il

Borghi trasse il suo ricco bottino ed è adagiata sul fianco sinistro

ad una profondità da cinque a dodici metri. Questa strana profondità

è spiegabile per la forte ripidità con cui il fondo del

lago vulcanico, conico, scende verso il centro, e la nave vi riposa avendo

una estremità verso la riva e l’altra verso il centro. Emergono

dal fango solo le estremità degli scalmi, e sono evidenti i danni

causati dai ripetuti tentativi di recupero che ne hanno strappato qui

e là intere parti. Lontano duecento metri, ad una profondità

da quindici a venti metri circa, giace la seconda nave, anch’essa

adagiata sul lato sinistro ed anch’essa semi coperta dal fango. È

interessante la tecnica usata per il rilevamento delle dimensioni di entrambe:

si riportarono alla superficie dell’acqua i contorni delle strutture

per mezzo di piccoli gavitelli assicurati dal palombaro ai profili delle

navi. L’Ing. Malfatti analizza anche il legname, i bronzi e le paste

vitree al fine di stabilirne lo stato di conservazione. Si vuole sottolineare,

a questo punto, la meticolosità e la competenza con le quali furono

fatte queste ricerche per dimostrare, se ve ne fosse ancor bisogno, quale

sia la differenza con quelle che fino ad allora le avevano precedute.

Tuttavia i tempi non erano ancora maturi: il grande pubblico non era coinvolto

dal punto di vista culturale e, salvo pochi spiriti eletti interessati

al lato scientifico, quei pochi che la seguivano erano sollecitati solo

dalle storie più o meno fantastiche di ricchi tesori. Inoltre c’è

anche da considerare che l’Italia era unita da pochi anni, i problemi

erano enormi, le soluzioni lontane e la vita dura; ed il popolo minuto,

vuoi perché assorbito dalla cura di sopravvivere, vuoi per scarsa

cultura, era comprensibilmente piuttosto lontano dall’interessarsi

fattivamente delle Navi di Nemi. Nonostante questo vi furono campagne

di stampa e scritti sull’argomento che tentavano di trascinare l’adesione

della gente a prendere parte al problema del recupero di quelle navi,

ma…..non lo si sentiva ancora come un problema comune. Si parlò

addirittura di "regge natanti imperiali ricolme di ogni preziosità"

e, mentre si favoleggiava di scenografiche visioni, il pubblico, il

grande pubblico, si allontanava sempre più dalla vera essenza della

questione. Vi furono alcune proposte di recupero da parte di vari personaggi;

alcune erano studi seri e fattibili, molte altre solo fantasticherie dalla

realizzazione impossibile. Passarono così molti anni che videro

il fiorire di scritti ed opuscoli che descrivevano quelle imbarcazioni

con molta fantasia riaccendendo le leggende del lago di particolari fantastici

e romantici. Vi furono delle ricostruzioni così dette "ideali"

di quei natanti e si aggiunsero e crearono particolari che erano di pura

fantasia. Finalmente nell’anno 1926 si torna a trattare del recupero

di quelle navi con serietà ed impegno. Si crea una Commissione

di Studio affidandone la presidenza al Senatore Corrado Ricci, che vi

infonde il suo entusiasmo sereno e fattivo, tutto teso al conseguimento

del risultato finale. Si esaminano studi e progetti scegliendoli e valutandoli

con criteri selettivi, escludendo i tanti che propongono soluzioni impossibili

da realizzare, quando addirittura di fantasia. Infine la Commissione ritiene

idoneo il metodo di lavoro proposto dal Malfatti: l’abbassamento

del livello del lago fino a far emergere le due navi. Il 9 aprile 1927,

in un discorso alla Reale Società Romana di Storia Patria, il Capo

del Governo, Benito Mussolini, annuncia la decisione di recuperare le

due grandi navi sommerse. Ricorda la grandezza di Roma, della sua storia,

della sua civiltà. Afferma come questo sia un debito d’onore

verso la cultura classica e verso la dignità del nostro Paese.

Riassume i lavori della Commissione di periti nel campo delle antichità

classiche e dell’ingegneria idraulica che, sotto la guida del Senatore

Ricci, ha lavorato per alcuni mesi studiando ed esaminando i numerosi

progetti che le venivano sottoposti. Parla di come sia previsto lo svuotamento

parziale del lago e di come si effettueranno indagini archeologiche sulle

navi allorché saranno all’asciutto. Tali ricerche saranno

estese anche alle loro immediate vicinanze al fine di recuperare eventuali

reperti caduti fuori bordo. Infine si svuoteranno e si solleveranno gli

scafi che saranno trasportati e sistemati in un museo appositamente costruito

nella parte pianeggiante della sponda. Questo discorso è l’inizio

ufficiale del coinvolgimento dello Stato che si assume l’iniziativa

e l’esclusiva del recupero di quelle due antiche navi romane. Antiche

e sfortunate navi romane.

La dea, il tempio, il sacerdote e l’emissario

Era dunque deciso che si dovesse svuotare parzialmente il

lago di Nemi per far riemergere le due antiche navi romane. Ma non scavando,

come si era proposto, un cunicolo che riversasse le acque del lago di

Nemi nel lago Albano, che era ad un livello più basso, ma utilizzando

l’antico emissario affinché le portasse al mare. A questo

punto, però, è necessario sospendere il racconto del recupero

delle navi romane per parlare dell’antico emissario che avrà

l’importantissima funzione di abbassare il livello di quello specchio

d’acqua. Torneremo indietro nel tempo. Torneremo all’antica

Roma e anche ad un tempo anteriore della fondazione dell’Urbe. Sembra

quasi che questa gloriosa città ci voglia richiamare a parlare

di lei, come se si fosse avveduta che, nello slancio di trattare di cose,

di storie e di imprese moderne, ne avessimo perso il ricordo e, spintici

troppo avanti nei secoli, fossimo dimentichi che ad essa tutto si debba

riferire. Ebbene, sulla riva settentrionale del lago di Nemi esisteva,

ed esiste ancora, il santuario di Diana, che vanta origini antichissime:

sicuramente anteriori al V secolo a.C. e che fu frequentato fino al IV

secolo d. C.. Era sede del culto di quella dea e del rito cruento

della successione del "rex nemorensis", suo sacerdote. Parleremo

dell’antica divinità, del suo tempio, del suo sacerdote nonché

della relazione esistente fra tutto questo ed il famoso emissario del

quale abbiamo trattato più indietro. Era Diana uno dei principali

numi della Lega Latina, cui le città confederate prestavano un

culto comune. Il suo centro culturale, sin da epoche immemorabili, sorgeva,

appunto, sulla sponda settentrionale del lago di Nemi, nel mezzo di un

bosco sacro. Poi, quando Roma prevalse sulle città di quella Lega,

volle annettersi tale culto seguendo la sua politica di acquisire le credenze

religiose dei popoli vinti, ed eresse alla dea, durante il regno di Servio

Tullio, un tempio sul Colle Aventino. Diana era la divinità della

vita, della caccia e dei boschi, ed era anche invocata dalle donne come

protettrice dei parti, quando, in occasione di una festa alle idi di Agosto,

con solenni rituali si recavano in pellegrinaggio notturno al Santuario

di Nemi. Alle pareti del tempio ed anche sulle colonne e sugli alberi

del bosco sacro erano appesi doni, tavolette votive, "ex voto"

per grazia ricevuta e festoni dedicati alla dea. Gli schiavi erano a lei

devoti. Era messa in relazione con la luna e le sue fasi, tanto che fu

detta "triforme". Proteggeva le strade e i crocicchi e per questo

era detta, anche, "trivia". Presiedeva sia alle pratiche magiche

che agli inferi ed era identificata con la dea greca Artemide. Quanto

ai suoi templi, il multiforme, antichissimo e venerato nume, ne aveva

numerosi in tutto il mondo, ma il più antico e venerato era proprio

quello di Nemi. Il santuario era situato nel bosco (il "nemus",

da cui prese il nome l’odierna Nemi) e fu più volte rimaneggiato

ed ampliato nel corso dei secoli. È costruito nella parte pianeggiante

a Nord del lago, proprio sotto all’odierno paese. Di quel tempio

parlano molti autori antichi come Catone, Virgilio, Orazio, Ovidio, Plinio,

per citare solo i più grandi, e ciò sta a dimostrare quanto

fosse importante, conosciuto e frequentato. Sono rimasti recinti e

colonnati, nicchie e terrazze, muraglioni, scalinate ed ambienti chiusi

nei quali si trovarono interessantissimi reperti ed "ex voto"

in terracotta. Vasi di marmo ed ancora numerose statue di varie dimensioni,

tra cui una testa colossale della dea. Diciamo, ora, del "rex

nemorensis", cioè del sacerdote di quel tempio. Era, per tradizione,

uno schiavo fuggitivo che succedeva al suo predecessore dopo averlo ucciso

in duello; non prima però di aver strappato un ramo di vischio

da un albero di quercia ed averglielo consegnato. Questa cruenta successione

ha una giustificazione nel fatto che il sacerdote nemorense, essendo la

personificazione della natura boschiva e della fertilità, che era

uno degli aspetti di Diana, doveva essere sempre nel pieno delle forze,

non si doveva ammalare e non doveva nemmeno morire di vecchiaia. Solo

uno schiavo in fuga poteva quindi accettare e desiderare un simile sacerdozio.

Solo un uomo già fuori della società, che non era titolare

di alcun diritto, e anzi in reale pericolo di vita, poteva cercare di

risolvere la sua esistenza ed ottenere asilo divenendo sacerdote di una

dea in un tempio che comportava implicitamente una morte certamente cruenta.

Egli portava al suo predecessore un rametto di vischio. Un ramo che

non nasceva direttamente dalla terra, ma si doveva strappare da una pianta

che si protendeva verso il cielo. Una cosa, quindi, che stava tra cielo

e terra; e che era diversa da tutte le altre, non appartenendo né

alla sfera terrena né a quella divina. Il "rex nemorensis"

presiedeva al continuo cambiamento della natura che si trasforma e rinnova

continuamente col mutare delle stagioni. Durante quel periodo lo schiavo

fuggito poteva vivere e pregare nel tempio con il cuore quasi tranquillo.

Ma questo fintanto che un altro uomo, disperato ed in fuga com’egli

era stato, si presentasse a lui con un ramo di vischio… e la morte

di uno dei due doveva essere un vero e proprio sacrificio, poiché

il sangue del vinto doveva fecondare la terra. Questo rituale così

feroce e stranissimo aveva origini che si perdono nell’antichità

più remota. Questo sacerdozio insanguinato rimase fino all’età

imperiale inoltrata, e Svetonio narra che Caligola, ritenendo addirittura

che il sacerdote nemorense dell’epoca fosse in carica da troppo tempo,

lo fece uccidere da un successore più forte. Nel II secolo d.C.

il duello per la conquista di quell’altare divenne simbolico, mentre

il culto di Diana, che si andava affievolendo sempre più, durò

poco oltre l’inizio del cristianesimo. Il suo tempio fu pian piano

dimenticato. Non più preghiere, non più processioni né

canti di donne, e la terra, l’incuria e l’oblio lo ricoprirono

completamente nel corso dei secoli. Finalmente siamo arrivati a parlare

dell’emissario che, ricordiamo, era stato scelto per far defluire

le acque del lago di Nemi e riportare le navi romane alla luce. Quest’opera

ha veramente dello straordinario sia per le difficoltà che doveva

superare l’antichissimo scavatore, sia per i mezzi tecnici allora

a disposizione, sia per l’audacia della decisione che si riprometteva

di far defluire quelle acque attraverso la campagna, fino al mare distante

trenta chilometri. E tutto questo, ecco la cosa straordinaria, prima della

fondazione di Roma; forse addirittura al tempo della civiltà etrusca!

Il perché di questa opera ciclopica era la necessità

di non far giungere l’acqua fino al tempio che sorgeva, ricordiamo,

nella parte pianeggiante della riva volta a settentrione. Nella più

remota antichità il livello del lago era superiore all’attuale,

e piogge e fonti a volte facevano sì che il terreno pianeggiante

quasi fosse sommerso, e il tempio spesso restava prigioniero ed inaccessibile

in quella che diventava una perenne palude. Così, con i poveri

mezzi di allora, si costruì una galleria della lunghezza di 1.653

metri attraverso la durissima roccia che incorniciava quel lago vulcanico.

La prima parte della galleria è interrotta da vari diaframmi di

pietra che funzionavano da filtro al fine di trattenere fuori del cunicolo

eventuali materiali che potessero ostruirlo. Inoltre vi sono vari pozzi

verticali adibiti all’areazione, similmente ad altre opere dell’antica

Roma, che sbalordiscono noi moderni per la loro notevolissima funzionalità

e perfezione tecnica. Tale era il manufatto che si volle rimettere

in ripristino per realizzare lo svuotamento parziale del lago di Nemi.

La sintetica descrizione di quell’opera antica si è resa

necessaria per ben comprendere ma soprattutto apprezzare nella pienezza

della sua grandiosità, sia l’opera stessa che l’utilizzo

moderno che, dopo qualche millennio, se ne volle fare. Detto ciò,

nel prossimo capitolo, narreremo come si riuscì nell’impresa,

usando l’antichissima opera e la tecnica moderna.

Si riportarono alla luce le due antiche navi romane abbassando il livello

del Lago di Nemi

L’entusiasmo era vivissimo e l’opera veramente grande: riportare

alla luce due antiche navi romane abbassando il livello del Lago di Nemi

facendone defluire le acque attraverso una galleria lunga 1.653 metri

scavata nella lava alcuni millenni prima! La notizia aveva già

fatto il giro del mondo. Era stata riportata dai giornali di tutti i Paesi e gli

ingegneri delle maggiori potenze navali (prima fra tutte l’Inghilterra,

che possedeva una grande flotta sia commerciale che da guerra) erano molto

interessati a conoscere quali fossero le soluzioni tecnico-marittime degli

antichi romani, che avevano navigato per tutto il Mediterraneo. Fu

necessario esaminare a fondo l’emissario che era in condizioni molto

più precarie di quanto si pensasse. L’entrata era difficile

e si dovevano eseguire diversi lavori per renderla più accessibile.

Andando avanti nella galleria ci si avvide che era ostruita da frane e

da depositi rocciosi che non avrebbero permesso il deflusso dell’acqua

nella misura che era stata prevista nei calcoli degli ingegneri. Era quindi

necessario ispezionarla tutta al fine di rendersi conto esattamente dello

stato generale dell’intera antichissima opera. Due uomini coraggiosi

si offersero di percorrerla nell’intera lunghezza: erano Augusto

Anzil e Mafaldo Corese, che camminando con l’acqua che in certi punti

gli arrivava al collo, spostandosi a tratti sulle mani e sulle ginocchia,

affondando nella melma e tra sassi grandi e piccoli che impedivano loro

il movimento, e insomma rischiando mille volte la vita, riuscirono ad

uscire dalla parte del lago. Dal racconto dei due uomini si dedusse che

sarebbero stati necessari molti lavori per potersi servire di nuovo di

quella galleria, la cui costruzione era cominciata contemporaneamente

sia da una parte che dall’altra. Questo si potè desumere osservando

i segni lasciati sulla roccia dagli attrezzi di scavo che, essendo contrapposti,

stanno a dimostrare che due squadre lavorarono una ad incontrare l’altra.

Ma lasciamo che l’ingegnere Augusto Biancini (presidente del

Comitato Industriale Scoprimento Navi Nemorensi, costituito da varie società,

che eseguirà i lavori di prosciugamento) parli così nella

sua dotta relazione a proposito dell’emissario del lago di Nemi:

"Le incisioni, tutt’ora visibili, lasciate sulla roccia dagli

arnesi a punta adoperati, attestano il lavoro duro, paziente ed estremamente

penoso che gli schiavi hanno dovuto compiere, obbligati a lavorare raggomitolati

od in posizione orizzontale e con limitatissima possibilità di

movimenti. L’incontro è documentato dalla opposta direzione

delle incisioni, ancora nettamente visibili, lasciate sulla roccia dagli

utensili di lavoro ed è stato raggiunto per via di tentativi guidati,

verosimilmente, da segnali acustici. In tal modo si sono raccordati i

due avanzamenti, che si trovano a divergere fra loro di circa quattro

metri in senso planimetrico e di circa due in senso altimetrico. Errore

certo non grave, quando si pensi ai mezzi primitivi che, allora, si possedevano

per tracciare e mantenere le direzioni di avanzamento e soprattutto quando

si pensi che accade, talvolta, anche oggi di riscontrare nelle nostre

gallerie errori non molto minori, malgrado la perfezione degli strumenti

e dei metodi moderni". Fu addirittura trovata in una nicchia

una piccola lucerna ad olio in terracotta che aveva illuminato la fatica

di quegli uomini. Quanta fu l’emozione nel ritrovare quel povero

oggetto che era stato testimone di tale avventura e di tanto sudore. Se

le cose potessero parlare! E quanto sa essere grande questo piccolo uomo

che, con mezzi poverissimi, non teme di intraprendere opere grandiose

che resteranno a parlare di lui ben dopo la fine della sua esistenza.

Ma i millenni non erano passati invano, e si dovette rimediare ai

guasti del tempo ristrutturando e sistemando la galleria. Il Ministro

dei Lavori Pubblici adoperò tutta la potenza dei mezzi allora disponibili:

dagli argani elettrici alle perforatrici pneumatiche, agli esplosivi;

tutto questo pur tenendo conto non solo del fine ultimo cui doveva servire

l’emissario, cioè il parziale svuotamento del lago, ma anche

della necessità di non stravolgere, con i lavori eccessivi, l’integrità

del monumento. Il Capo del Governo era regolarmente informato dell’andamento

dei lavori con rapporti che gli pervenivano ogni quindici giorni. Nel

mese di settembre 1928 i lavori di sistemazione furono portati a termine,

ed il primo ottobre se ne effettuò il collaudo dopo un’ulteriore

ispezione di alti funzionari del Ministero dei Lavori Pubblici. Raccontano

coloro che ebbero la fortuna di essere presenti che, appoggiando l’orecchio

alla roccia "si sente lontano il rombo dell’acqua scrosciante

nel lungo speco ed all’improvviso il flutto ne esce e precipita spumeggiando".

Era lo spettacolo che si poteva ammirare allo sbocco della galleria in

Valle Ariccia. Nel Lago di Nemi, intento, grandi pompe idrovore

giro del mondo. Era stata riportata dai giornali di tutti i Paesi e gli

ingegneri delle maggiori potenze navali (prima fra tutte l’Inghilterra,

che possedeva una grande flotta sia commerciale che da guerra) erano molto

interessati a conoscere quali fossero le soluzioni tecnico-marittime degli

antichi romani, che avevano navigato per tutto il Mediterraneo. Fu

necessario esaminare a fondo l’emissario che era in condizioni molto

più precarie di quanto si pensasse. L’entrata era difficile

e si dovevano eseguire diversi lavori per renderla più accessibile.

Andando avanti nella galleria ci si avvide che era ostruita da frane e

da depositi rocciosi che non avrebbero permesso il deflusso dell’acqua

nella misura che era stata prevista nei calcoli degli ingegneri. Era quindi

necessario ispezionarla tutta al fine di rendersi conto esattamente dello

stato generale dell’intera antichissima opera. Due uomini coraggiosi

si offersero di percorrerla nell’intera lunghezza: erano Augusto

Anzil e Mafaldo Corese, che camminando con l’acqua che in certi punti

gli arrivava al collo, spostandosi a tratti sulle mani e sulle ginocchia,

affondando nella melma e tra sassi grandi e piccoli che impedivano loro

il movimento, e insomma rischiando mille volte la vita, riuscirono ad

uscire dalla parte del lago. Dal racconto dei due uomini si dedusse che

sarebbero stati necessari molti lavori per potersi servire di nuovo di

quella galleria, la cui costruzione era cominciata contemporaneamente

sia da una parte che dall’altra. Questo si potè desumere osservando

i segni lasciati sulla roccia dagli attrezzi di scavo che, essendo contrapposti,

stanno a dimostrare che due squadre lavorarono una ad incontrare l’altra.

Ma lasciamo che l’ingegnere Augusto Biancini (presidente del

Comitato Industriale Scoprimento Navi Nemorensi, costituito da varie società,

che eseguirà i lavori di prosciugamento) parli così nella

sua dotta relazione a proposito dell’emissario del lago di Nemi:

"Le incisioni, tutt’ora visibili, lasciate sulla roccia dagli

arnesi a punta adoperati, attestano il lavoro duro, paziente ed estremamente

penoso che gli schiavi hanno dovuto compiere, obbligati a lavorare raggomitolati

od in posizione orizzontale e con limitatissima possibilità di

movimenti. L’incontro è documentato dalla opposta direzione

delle incisioni, ancora nettamente visibili, lasciate sulla roccia dagli

utensili di lavoro ed è stato raggiunto per via di tentativi guidati,

verosimilmente, da segnali acustici. In tal modo si sono raccordati i

due avanzamenti, che si trovano a divergere fra loro di circa quattro

metri in senso planimetrico e di circa due in senso altimetrico. Errore

certo non grave, quando si pensi ai mezzi primitivi che, allora, si possedevano

per tracciare e mantenere le direzioni di avanzamento e soprattutto quando

si pensi che accade, talvolta, anche oggi di riscontrare nelle nostre

gallerie errori non molto minori, malgrado la perfezione degli strumenti

e dei metodi moderni". Fu addirittura trovata in una nicchia

una piccola lucerna ad olio in terracotta che aveva illuminato la fatica

di quegli uomini. Quanta fu l’emozione nel ritrovare quel povero

oggetto che era stato testimone di tale avventura e di tanto sudore. Se

le cose potessero parlare! E quanto sa essere grande questo piccolo uomo

che, con mezzi poverissimi, non teme di intraprendere opere grandiose

che resteranno a parlare di lui ben dopo la fine della sua esistenza.

Ma i millenni non erano passati invano, e si dovette rimediare ai

guasti del tempo ristrutturando e sistemando la galleria. Il Ministro

dei Lavori Pubblici adoperò tutta la potenza dei mezzi allora disponibili:

dagli argani elettrici alle perforatrici pneumatiche, agli esplosivi;

tutto questo pur tenendo conto non solo del fine ultimo cui doveva servire

l’emissario, cioè il parziale svuotamento del lago, ma anche

della necessità di non stravolgere, con i lavori eccessivi, l’integrità

del monumento. Il Capo del Governo era regolarmente informato dell’andamento

dei lavori con rapporti che gli pervenivano ogni quindici giorni. Nel

mese di settembre 1928 i lavori di sistemazione furono portati a termine,

ed il primo ottobre se ne effettuò il collaudo dopo un’ulteriore

ispezione di alti funzionari del Ministero dei Lavori Pubblici. Raccontano

coloro che ebbero la fortuna di essere presenti che, appoggiando l’orecchio

alla roccia "si sente lontano il rombo dell’acqua scrosciante

nel lungo speco ed all’improvviso il flutto ne esce e precipita spumeggiando".

Era lo spettacolo che si poteva ammirare allo sbocco della galleria in

Valle Ariccia. Nel Lago di Nemi, intento, grandi pompe idrovore  aspiravano

le acque e le immettevano nella galleria dell’emissario ormai liberato

dalle rocce e sedimenti che lo avevano parzialmente ostruito. Molti di

quei testimoni scrissero la loro emozione al vedere le acque uscire dalla

terra e correre verso il mare. Infine si era giunti, dopo speranze, dubbi

ed un durissimo lavoro, alla certezza che l’opera avrebbe, finalmente,

potuto realizzarsi; che la si stava già realizzando. Il 16

ottobre si verificò una leggera scossa tellurica, quasi che la

natura si risvegliasse avvertendo gli uomini che, nonostante i lavori

nel suo seno, le dovessero rispetto e qualcuno temé... un sinistro

preavviso. Si dette incarico all’Osservatorio Geofisico di Rocca

Di Papa, così vicino al Lago di Nemi, di tenere sotto controllo

il territorio al fine di comunicare eventuali, ulteriori scosse. Fortunatamente,

però, il sisma era locale e non se ne verificarono altri. Si poté,

così, iniziare lo svaso del lago ed il 20 ottobre 1928 Mussolini,

accompagnato dal Sottosegretario agli Interni e dai Ministri della Pubblica

Istruzione e dei Lavori Pubblici, mise in funzione l’impianto idrovoro.

La grande impresa, finalmente, iniziava. Quattro grossi tubi aspiravano

l’acqua del lago e la gettavano nell’emissario. Dell’avvenimento

si parlò in tutto il mondo e tutto il mondo volse lo sguardo verso

Roma. È impossibile far cenno dell’ammirazione\invidia che

generò l’impresa. Nessun altro aveva due grandi ed antiche

navi romane da riportare alla luce, e pochi avrebbero avuto le capacità

di farlo in maniera degna. Le grandi pompe idrovore lavoravano quasi in

silenzio facendo abbassare il livello del lago in modo continuo anche

se quasi impercettibile. Le acque venivano convogliate nell’antico

emissario e, attraverso l’Ariccia, giungevano fino al mare. Ma l’opera

non poteva limitarsi al solo abbassamento del livello del lago di Nemi.

Molti altri problemi dovevano essere affrontati e risolti. A tal fine

si riunì la Commissione Nemorense che era stata nominata

dal Ministro per l’Educazione Nazionale, Giuseppe Belluzzo, della

quale facevano parte il sen.Corrado Ricci, l’ing.Malfatti, l’ing.Biagini

ed altri. Tale commissione decise la costruzione di una strada che doveva

unire la città di Genzano al Lago. Inoltre pose le basi per la

soluzione di altri problemi ugualmente necessari ed urgenti: provvedere

alla costruzione di un riparo provvisorio per le due navi nonché

tutti gli oggetti antichi che si sarebbero trovati e, successivamente,

ad edificare un museo definitivo che potesse degnamente accogliere il

tutto. È il caso di sottolineare che il Museo delle navi in questione

sarà un’opera fatta "ad hoc", nel senso che è

uno dei pochi ad essere stato costruito per ospitare uno specifico reperto.

Altro problema che la commissione Nemorense doveva affrontare e risolvere

era la tutela della splendida corona vegetale che arricchiva le sponde

del Lago di Nemi. Per la sua conservazione venne, addirittura, licenziata

una legge a carattere paesaggistico che tutelava quell’ornamento

arboreo dichiarando di pubblica utilità quei magnifici boschi.

Il Genio Civile, che per ordine del Consiglio dei Ministri costruiva la

strada che va da Genzano al lago, si trovò ad affiancare parte

di un’antica strada romana che si dipartiva dalla Via Appia e prendeva

il nome di Via Virbia o Clivus Aricinus, lastricata con

la tipica pavimentazione a lastroni a basole. Il nome di Viribio sembra

derivi da vir e bios , dove vir originerebbe da virae,

ossia dal nome delle ninfe degli alberi, che unito a bios prenderebbe

il significato di vita vegetale, ovvero designerebbe una divinità

campestre. Ebbene, questa strada si dirigeva all’Artemisio, da dove

la Via dei Trionfi saliva al Tempio di Giove Laziale su quello che, oggi,

si chiama Monte Cavo. Ma torniamo alle navi. Il 28 marzo 1929 affiorarono

le più alte strutture della prima nave. I giornali e le radio di

tutto il mondo fanno da eco all’importante ritrovamento ed ancora

una volta il nome di Roma vola sulle ali del vento. La notizia viene immediatamente

data dal Capo del Governo col seguente rapporto: "Oggi hanno cominciato

ad affiorare i resti della parte poppiera della prima nave, di quella

parte, cioè, che, per essersi trovata a minore profondità

sotto il livello del lago, è stata più fortemente danneggiata

dai tentativi di recupero compiuti nei secoli scorsi. Trattasi, per ora,

di alcune travi e tavoloni rivestiti, questi ultimi, di lamierino di piombo,

tuttora ben consistenti e fra loro connessi, dai quali spiccano lunghi

chiodi che congiungevano le strutture rimaste con quelle strappate ed

asportate anticamente. Ad acque chiare e tranquille ed a luce propizia,

il che si verifica specialmente nelle ore del mattino, è dato di

scorgere altre strutture, emergenti qua e là dal limo che le ricopre,

il cui andamento lascia intravedere la maggiore ampiezza che assume la

mole man mano che scende in profondità". Finalmente

emerge la nave più vicina alla riva. Quella che giaceva ad una

profondità minore e che, essendo recuperata per prima, sarà

d’ora in poi chiamata prima nave. Oltre alle numerose

fotografie che furono fatte allo scafo, da tutte le angolazioni; oltre

alle foto scattate ai numerosi reperti che vi si trovavano sopra, siamo

in possesso anche di un’accuratissima relazione dell’esplorazione

della parte emersa della nave, stilata prima ancora di procedere alla

rimozione dei reperti stessi. Tale relazione la dobbiamo al prof. Cultrera,

Sovrintendente dell’epoca, che il 1° maggio del 1929 dette inizio

ad una rigorosa serie di rilievi, di osservazioni e di fotografie che

furono la base di partenza di tutti i successivi attenti studi di archeologia

marina. L’importanza di quell’opera sta nell’aver fissato

nel tempo il momento in cui la nave emergeva dalle acque per effetto dell’abbassamento

del livello del lago. Quel momento era irripetibile, ed era quindi necessario

documentarlo con la massima precisione. Come uno sciame di api attornia

l’alveare, così la nave romana del lago di Nemi richiama un’immensa

folla di visitatori attratti dall’eccezionalità dell’evento,

fra i quali i giornalisti stranieri invitati dallo stesso Ministro della

Pubblica Istruzione. Costoro, di fronte ad una nave di 2000 anni riportata

alla luce del sole, scriveranno innumerevoli ed importanti articoli sull’argomento,

esaltando la civiltà dell’antica Roma (e la bravura di quella

moderna). Pochi giorni dopo, l’ing.Vittorio Malfatti - l’ufficiale

del Genio Navale che, avvalendosi di un esperto palombaro, aveva compiuto

accuratissime esplorazioni, diligenti accertamenti, importanti rilievi

e studi sulle navi - ha la grande soddisfazione di guidare un folto gruppo

di tecnici d’alto livello a visitare lo scafo da poco emerso. Di

tale gruppo fanno parte i congressisti della Insitution of naval architects,

alcuni Ammiragli della Real Marina inglese, ed ingegneri dell’industria

navale britannica. Tutti costoro sfilano davanti alla nave ammirandola

in ogni particolare, attenti alle spiegazioni dell’ing. Malfatti;

ed affermano che questa impresa dona alla cultura mondiale un enorme contributo

di conoscenza, unendo così la loro voce autorevole a quella dei

giornalisti della stampa estera, che poco prima avevano narrato l’eccezionale

evento sui quotidiani di tutto il mondo. Quei signori, giustamente orgogliosi

di far parte della Marina più importante di allora, sia dal lato

qualitativo che quantitativo, ebbero molto a meravigliarsi che alcune

soluzioni tecniche ritenute di loro invenzione fossero già conosciute

ed usate dai romani 2000 anni prima. Di tali ritrovati tratteremo nell’ultima

parte, quando parleremo del museo. C’è un aspetto che,

crediamo, non debba sfuggire a chi desideri ripercorrere quegli anni se

vuol cogliere appieno il significato e le ragioni di tutta l’impresa.

In Italia in quel periodo c’era una forte rivalutazione della Roma

antica, e gli atti politici erano spinti dal desiderio di ripercorrerne

in qualche modo la storia, cercando di eguagliarne il cammino. Si volle

conquistare un impero, si vollero ingrandire i confini d’Italia,

si volle, tra le altre cose, riportare alla luce quelle due antiche navi.

Certamente la democrazia ha i suoi difetti, ma non crediamo che vi sia

una forma migliore di governo. Dato per scontato questo - e resti ben

chiaro - la dittatura a modesto avviso dello scrivente ha almeno la caratteristica

di dare esecuzione immediata alla volontà di chi è al potere.

In regime democratico si discute, si mette ai voti, si replica, si soppesa...

le decisioni sono valutate e ponderate, ma il tempo passa e a volte i

problemi hanno troppo lenta soluzione. Al contrario, un regime dittatoriale

non ammette possibilità di discussione. La volontà è

una, e basta. Quel che si vuole fare, viene subito fatto. Quando va male...

va male. Ma stavolta andò bene. Ecco spiegato perché il

recupero delle navi vi fu proprio in quel periodo. Non solo perché

era possibile disporre finalmente di potenti pompe idrovore; ma perché

quell’impresa faceva parte della politica generale del momento. Ed

ecco perché l’ing. Malfatti volle e poté condurre personalmente,